Drôle d’histoire : en 2003, pour sa présentation de diplôme de cinquième année, Isabelle Ferreira n’est pas là pour accueillir son jury comme il se doit. Ou plutôt si : son corps repose tout habillé dans une baignoire remplie d’eau posée dans l’atelier. Mais l’artiste ne barbote pas et demeure sous la surface aqueuse ; seul un tuyau de jardinage lui permet de respirer. Cette performance déconcertante à laquelle à mon regret je n’ai pas assisté me semble être constitutive du travail d’Isabelle Ferreira: elle qui aurait pu tout simplement relever la tête pour prendre les bouffées d’air nécessaires a préféré se placer à la lisière du confort. Et c’est précisément cette idée de bien-être routinier que l’artiste paraît combattre depuis une dizaine d’années, cherchant à tout moment de nouvelles formes et de nouvelles pratiques dans une expérimentation et un flux permanents.

I. Grazioso

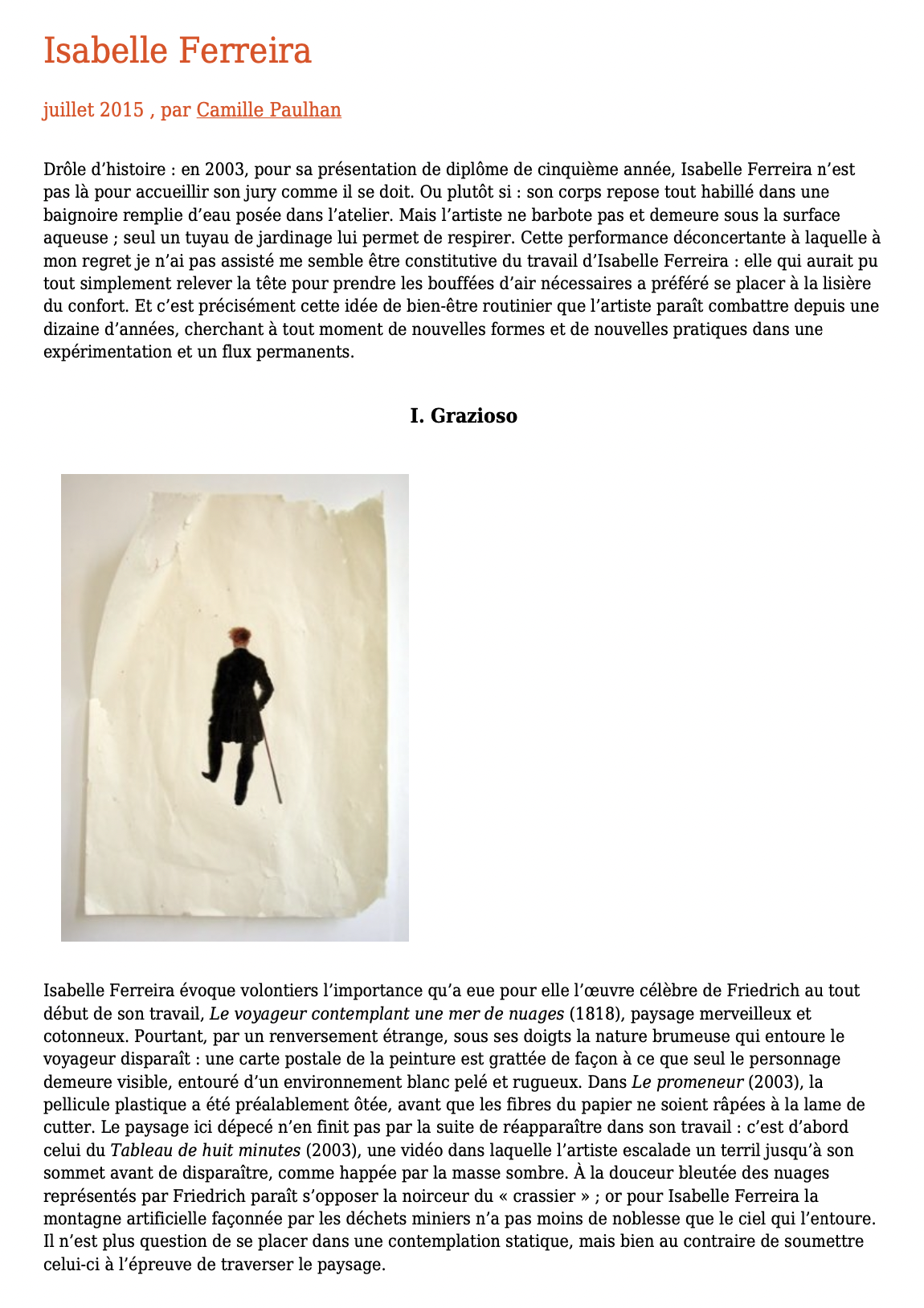

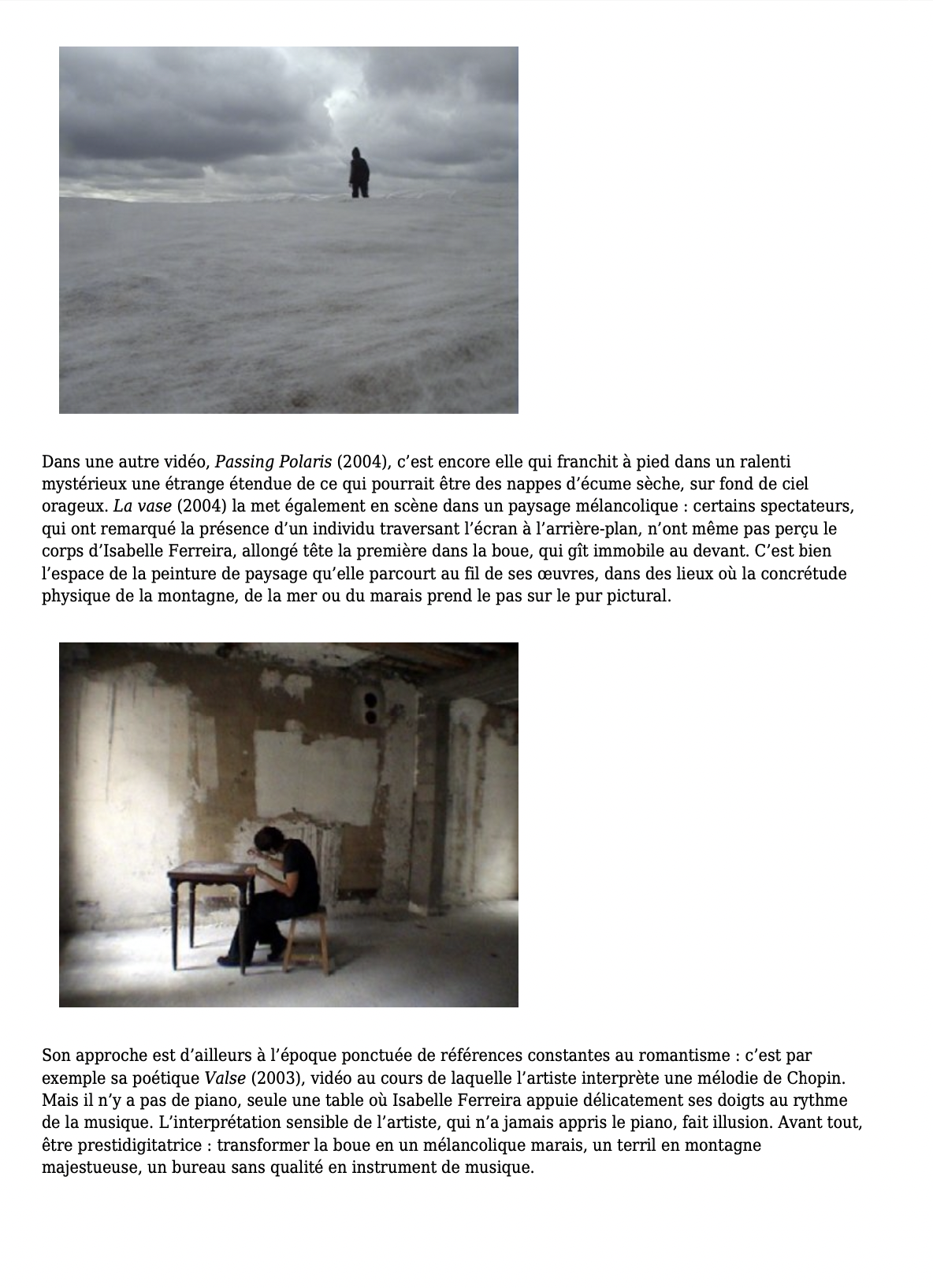

Isabelle Ferreira évoque volontiers l’importance qu’a eue pour elle l’œuvre célèbre de Friedrich au tout début de son travail, Le voyageur contemplant une mer de nuages (1818), paysage merveilleux et cotonneux. Pourtant, par un renversement étrange, sous ses doigts la nature brumeuse qui entoure le voyageur disparaît : une carte postale de la peinture est grattée de façon à ce que seul le personnage demeure visible, entouré d’un environnement blanc pelé et rugueux. Dans Le promeneur (2003), la pellicule plastique a été préalablement ôtée, avant que les Sibres du papier ne soient râpées à la lame de cutter. Le paysage ici dépecé n’en Sinit pas par la suite de réapparaître dans son travail : c’est d’abord celui du Tableau de huit minutes (2003), une vidéo dans laquelle l’artiste escalade un terril jusqu’à son sommet avant de disparaître, comme happée par la masse sombre. À la douceur bleutée des nuages représentés par Friedrich paraît s’opposer la noirceur du « crassier » ; or pour Isabelle Ferreira la montagne artiSicielle façonnée par les déchets miniers n’a pas moins de noblesse que le ciel qui l’entoure. Il n’est plus question de se placer dans une contemplation statique, mais bien au contraire de soumettre celui-ci à l’épreuve de traverser le paysage. Dans une autre vidéo, Passing Polaris (2004), c’est encore

elle qui franchit à pied dans un ralenti mystérieux une étrange étendue de ce qui pourrait être des nappes d’écume sèche, sur fond de ciel orageux. La vase (2004) la met également en scène dans un paysage mélancolique : certains spectateurs, qui ont remarqué la présence d’un individu traversant l’écran à l’arrière-plan, n’ont même pas perçu le corps d’Isabelle Ferreira, allongé tête la première dans la boue, qui gît immobile au devant. C’est bien l’espace de la peinture de paysage qu’elle parcourt au Sil de ses œuvres, dans des lieux où la concrétude physique de la montagne, de la mer ou du marais prend le pas sur le pur pictural. Son approche est d’ailleurs à l’époque ponctuée de références constantes au romantisme : c’est par exemple sa poétique Valse (2003), vidéo au cours de laquelle l’artiste interprète une mélodie de Chopin. Mais il n’y a pas de piano, seule une table où Isabelle Ferreira appuie délicatement ses doigts au rythme de la musique. L’interprétation sensible de l’artiste, qui n’a jamais appris le piano, fait illusion. Avant tout, être prestidigitatrice: transformer la boue en un mélancolique marais, un terril en montagne majestueuse, un bureau sans qualité en instrument de musique. Les gracieuses Candles (2003) d’Isabelle Ferreira ne pourraient-elles pas cacher elles aussi quelques lucioles, qui viendraient éclairer d’une lueur timide les globes qui les enferment, avant leur épuisement déSinitif ? Là encore, une économie de moyens déroutante, puisque ces exhalaisons lumineuses qui bientôt s’étouffent ne sont dues qu’à de simples bougies que l’absence d’air fait vaciller en quelques dizaines de secondes.

Néanmoins l’artiste ne se contente pas d’une contemplation qui serait extérieure à son sujet, il lui faut également se saisir des matériaux pour construire fragilement le monde. La brique devient un élément important de son travail, mais utilisée pour ses failles plus que pour sa solidité : son Chariot (2003) menace à tout instant de s’effondrer, ses briques n’étant consolidées par aucun mortier. En réalité, l’œuvre au titre ambigu pourrait bien se révéler être un portrait psychologique et plus généralement une métaphore lucide de la création artistique.

Le châssis, comme cadre pragmatique de la peinture, devient un élément de sculpture, servant à construire des structures comme dans Construction #1 (2004), Paysage 9 (2004) ou Sculpture pour une image (2004) qui accueille la projection de Passing Polaris. Nulle peinture au sens traditionnel du terme dans le travail d’Isabelle Ferreira à ce moment-là, et pourtant la peinture exsude de partout : elle niche dans les motifs rêveurs de ses vidéos, dans les châssis qu’elle empile, et même dans la brique devenue frêle sous ses mains.

II. Adagio

Il lui faut dorénavant aller plus loin, se confronter à un espace pictural, à l’intensité de la couleur. La brique orange de construction, qui s’empilait sur le Chariot, change désormais de taille, de tons. À la brique pleine et rousse vient se substituer un module de brique plâtrière, à la surface ondulée et à la structure alvéolée, repeinte à l’envi avec des teintes vives ou plus éteintes : le bleu de Prusse côtoie le jaune de Naples comme le vert d’oxyde de chrome. Lorsqu’elle les évoque, Isabelle Ferreira parle des briques comme de feuilles de papier aux possibilités illimitées, ayant gardé leur potentiel constructeur. À ceux qui verraient dans ses assemblages colorés posés à même le sol, comme Tavola (2006), des sculptures plates, il faut sans doute répondre qu’une fois de plus, l’artiste ne fait que rechercher à travers des matériaux de gros œuvre une forme de peinture en volume.

Isabelle Ferreira déclare rechercher avec obstination une justesse, un équilibre particulier, et la façon dont elle en parle rappelle bien plus un compositeur en quête d’une harmonie musicale. Une de ses premières grandes œuvres en briques plâtrières s’appelle justement Partition (2006). Ni colle ni mortier dans cette composition où les briques sont maintenues pour certaines avec de simples tasseaux de bois : les objets doivent demeurer libres et possiblement déplaçables, ajustables. Dans l’atelier, la voilà qui pose ses modules de briques au sol, les déplace, les fait alterner, changer de place, les empile ou les retire, comme un peintre qui retoucherait continuellement sa dernière toile.

Je me permets d’insister sur cette question de l’atelier car il s’agit d’un lieu capital pour Isabelle Ferreira, celui où se nouent et dénouent des crises, où les œuvres s’achèvent ou s’abandonnent, ou des essais sont formulés, qui parfois n’en sortent jamais. Il me semble qu’avec sa pratique d’atelier, l’artiste répond à sa manière et avec une grande Sinesse à une interrogation qui préoccupe considérablement toute personne s’intéressant à la création artistique : quand donc l’artiste décide- t-il/elle que les œuvres sont Sinies ? Car les œuvres d’Isabelle Ferreira naissent de l’atelier, qu’il soit son lieu de travail régulier ou un atelier de résidence, et posent durablement leurs bases lors de leur exposition, comme par exemple pour SpacioCorès (2008), présentée uniquement au centre d’art Passerelle à Brest. Dans cette importante installation, les briques plâtrières paraissent dessiner une ville de gratte-ciels aux toits colorés. Toutefois, à l’époque, Isabelle Ferreira ne pense nullement à New York, ville où elle a pourtant vécu le temps d’une

résidence en 2005. Il est plutôt question pour elle de créer un espace pictural et spatial que l’on pourrait saisir aussi bien au sol qu’en surplombant l’œuvre depuis l’étage du centre d’art : ainsi, architecture, peinture et sculpture se retrouvent mêlées sans qu’aucune des pratiques ne vienne être subordonnée à une autre.

À nouveau, avec SpacioCorès comme au demeurant avec d’autres œuvres comme Mulhacén (2009) ou Peinture coffrée (2011), germe une tension entre la mobilité des compositions et la volonté de maintenir en place un cadre bien déSini. Une forte impression de stabilité émane de SpacioCorès comme de Peinture coffrée, tandis que Mulhacén paraît pouvoir s’effondrer à tout instant. Pourtant, toutes ces œuvres fonctionnent sur le même principe d’une possible transformation et donc d’une nécessaire fragilité, que la dureté des matériaux ou que leur image liée au monde de la construction ou du bâtiment aurait tendance à faire oublier. Isabelle Ferreira entend peut-être coffrer la peinture, mais lui laisse de nombreuses échappées possibles.

Comme pour donner un corps différent à cette fragilité inhérente aux choses, Isabelle Ferreira continue, parallèlement à ses œuvres mettant en scène des briques plâtrières, à travailler sur la question de la surface et de la peau. Pour ce faire, elle s’attache à gratter à la lame de cutter, en plus de petites cartes postales, de vastes reproductions d’œuvres majeures de l’histoire de l’art. Les couleurs primaires et les délimitations noires de Mondrian disparaissent dans ses Marbres, de même que certains décors et corps dans des duplicatas de Hopper, de Caillebotte ou de Degas. Pour Échassier (2010), la surface en bois d’une console a été légèrement décollée, comme un œuf que l’on écale, sans pour autant être dépecé. Soulever, voir s’élever les Sibres du bois ou du papier, sans jamais détruire, donc.

III.

Allegro (con fuoco)

L’artiste déclare souvent qu’elle se sent intimement proche des peintres expressionnistes abstraits, au lieu de quoi les spectateurs la considèrent plus souvent comme une sculptrice plus proche du minimalisme historique que du lyrisme de Joan Mitchell ou de Robert Motherwell. Pourtant, ses sculptures et installations comme Alcanena (2010) ou Cobre (2011) montrent bien que derrière son usage de planches orthogonales et autres éléments manufacturés à angles droits, se coudoient toujours des lignes courbes et des matériaux souples

comme le plastique ou le cuir. Une fois de plus tout est question d’équilibre, entre des formes dures et d’autres plus sinueuses, les unes ayant besoin des autres pour faire œuvre. Isabelle Ferreira dit même que dans ces sculptures, la peinture – sur support plan, et désormais dressée à la verticale – soutient physiquement la sculpture, comme si elle la portait sur ses épaules. Je ne sais si l’artiste connaît la fable de Florian intitulée « L’aveugle et le paralytique », mettant en scène un jeune aveugle, invité à porter sur ses épaules un paralytique : « Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi »1, déclare le premier. Loin de moi l’idée de comparer la tension permanente entre les deux médiums qu’Isabelle Ferreira met en jeu dans ses œuvres avec les handicaps évoqués dans la fable. Toutefois, il faudra retenir comme idée forte de cette interdépendance des deux médiums que chacun agit comme un guide de l’autre, tant au niveau de son déploiement dans l’espace que dans son cheminement intellectuel.

Peu après avoir réalisé ces installations, Isabelle Ferreira commence à travailler sur ce qu’elle nomme les Wall Box (2012-2013), une nouvelle façon d’envisager la réunion de la sculpture et de la peinture, cette fois-ci en s’abstrayant du sol, sur lequel elle avait l’habitude de travailler avec ses briques. Dans ces œuvres, la peinture, matérialisée ici par un mélange épais d’acrylique mêlé de mortier, est préalablement enfermée dans une boîte en contreplaqué. C’est par le geste – non dénué d’une certaine violence – d’un écorchage à l’arrache-clou de marteau qu’Isabelle Ferreira vient révéler la peinture cachée derrière l’épaisseur du bois. Des fractures imposantes et des brisures plus dérisoires des premières couches du contreplaqué mettent au jour la peinture, derrière la forme sculpturale.

Depuis ses premières œuvres, le geste occupe une place toute particulière dans le travail d’Isabelle Ferreira ; c’est celui de déplacer son propre corps dans un espace, qu’il s’agisse d’une baignoire, d’un terril ou des abords vaseux d’une rivière. C’est aussi celui de déplacer des briques, et même parfois de les briser en les attaquant à coup de marteau pour en faire apparaître de nouvelles formes. C’est encore celui de gratter à la lame de cutter des cartes postales ou des reproductions d’œuvres d’art. On ne s’étonnera donc pas de le retrouver, aussi incisif et aussi précis qu’auparavant, dans les arrachages des Wall Box, dont la violence manifeste en a, paraît-il, surpris plus d’un. Isabelle Ferreira persiste dans cette voie qui la mène à des gestes en apparence répétitifs, difSicilement contrôlables en dépit de la maîtrise que leur pratique régulière a établie : ses Papiers agrafés (depuis 2011), peints à la bombe, agrafés puis arrachés de façon à faire apparaître des fragments colorés aux contours Sibreux, directement sur le mur ou sur d’imposants morceaux de bois. Là encore il s’agit de se confronter à un

1 Jean-Pierre Claris de Florian, Fables, Paris, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2005 [1792], p. 134.

geste nécessitant une force physique incontestable, et qui porte en lui une part importante d’aléatoire : parfois le papier s’arrache entièrement, ne laissant sur le mur ou le bois que l’agrafe comme indice de ce qui s’est passé, voire uniquement les enfoncements de l’agrafe dans le support.

Viennent ensuite les Subtractions (depuis 2012), dans la droite lignée des arrachages à la lame de cutter qu’Isabelle Ferreira avait l’habitude de réaliser. Mais au papier s’est substitué une épaisseur de bois qui rappelle tant son Échassier que les premières expérimentations des Wall Box. Il s’agit de grands panneaux de contreplaqué peints à la bombe acrylique, sur lesquels Isabelle Ferreira vient là aussi frapper par à-coups verticaux à l’aide d’un marteau, aSin d’enlever couche par couche les différentes strates qui composent le support. La béance et la violence des Wall Box ont disparu : dans les Subtractions, la surface s’organise, mouvante, entre les Sines épaisseurs du contreplaqué. Toutefois, pour aboutir aux paysages contemplatifs des Subtractions, le geste de l’artiste nécessite une forme d’agressivité vis-à-vis d’un support qu’elle attaque tant comme peintre que comme sculptrice. Mais le travail de la main qui tient le marteau est régulier et délicat, maîtrisé de façon à ce que les plis du contreplaqué se révèlent sous la couche de peinture. Alors naissent sous ses doigts des partitions de musique dans lesquelles chaque note prend naturellement sa place, d’étranges pierres de rêve, des panoramas calmes et sereins, des mondes à réinventer.