(…) Parmi les étudiants parisiens qui participent à cette exposition-échange figure une élève, Isabelle Ferreira, dont le surprenant diplôme, passé voici quelques semaines, me paraît justement exemplaire de ces moments qui font que la vie d’une école d’art aujourd’hui ne ressemble à rien d’autre.

Le passage d’un diplôme, dans ces établissements qu’on tient souvent, et peut-être à bon droit, pour des maisons de fous ( mais au nom de quoi mépriserait-on les maisons de fous ? ) est une forme de cérémonie dont, à l’inverse de ce qui se passe pour les examens ordinaires, l’étudiant choisit les règles à ses risques et périls. Isabelle Ferreira avait choisi d’attendre le jury couchée au fond d’une vieille baignoire emplie d’eau : on voyait pendre à l’extérieur un tuyau de plastique qui, serré entre les dents, lui permettait de respirer. De ce fonds baptismal arraché à une arrière-boutique de plombier elle sortit ruisselante pour guider le jury au travers de quelques modestes paraboles visuelles : un chariot de briques, tout à la fois trop fragile et trop lourd pour être poussé, improbable véhicule en forme de maison ; un arbre sec planté dans le plancher stérile de l’atelier ; une grande reproduction du Promeneur sur une mer de nuages de Friedrich, dont les nuages avaient été grattés, usés jusqu’à se confondre avec les aspérités du mur ; un matelas à deux places creusé sur sa moitié comme l’aurait été une tombe, deux globes de verre dépoli couvrant des chandelles allumées dont l’une s’étoufferait la première, laissant une lumière veuve pour quelques terribles instants, un tableau enfin de huit minutes, simple plan vidéo de l’ascension sacrificielle d’un crassier du nord de la France, en pendant à la baignoire lustrale. J’ai rarement vu assemblée plus émue que ce jury du Diplôme national supérieur d’arts plastiques, guidé, dans une sorte de labyrinthe sacré, par une espèce de chien mouillé.

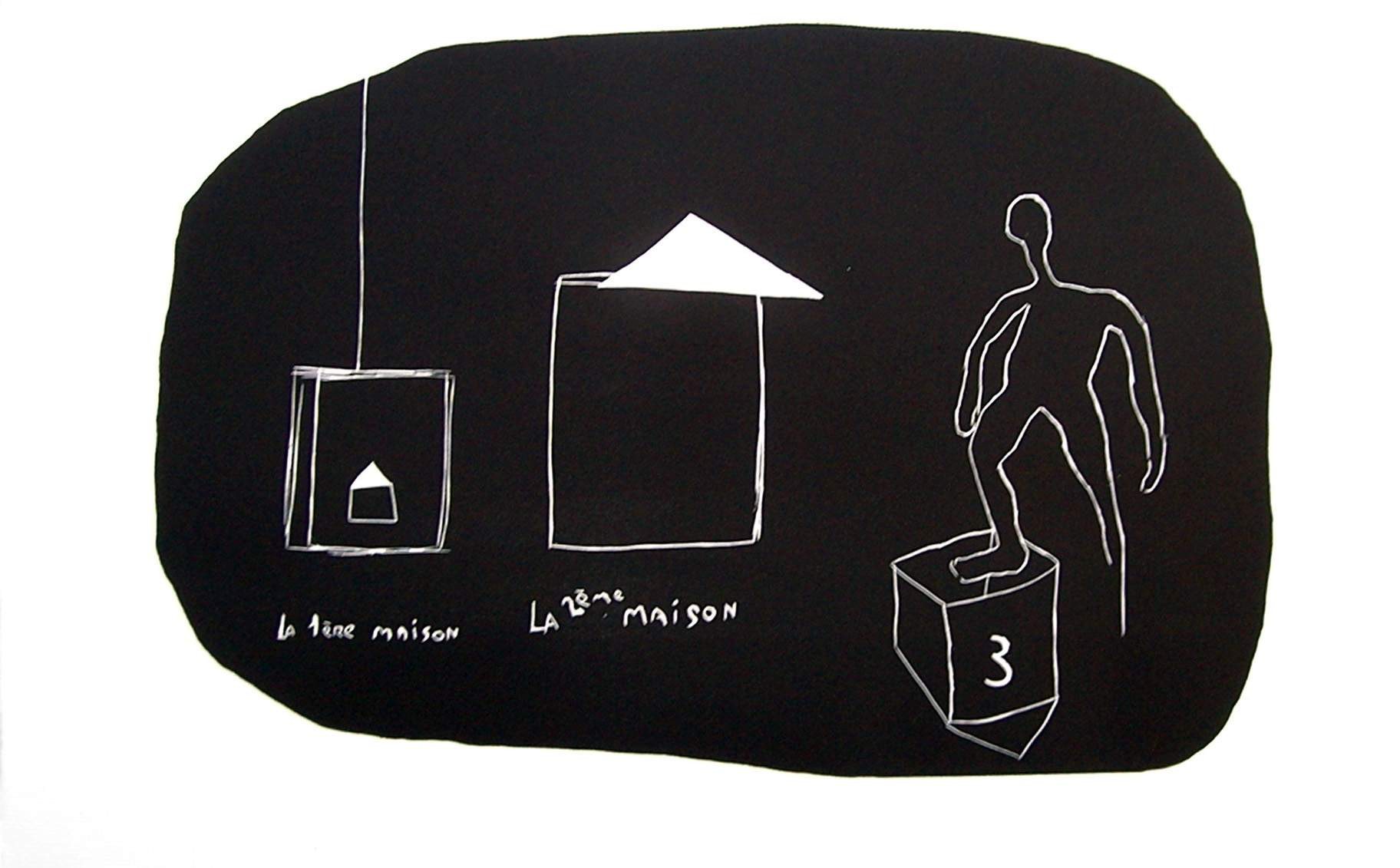

Tout cela, objectera-t-on, a des airs de déjà vu ! Sans doute. Mais ne pourrait-on formuler l’hypothèse que précisément les formes de l’angoisse et de la mélancolie, du mystère et de la rédemption sont en très petit nombre dans notre monde fini, et qu’un espace infime sépare le plus souvent la note aiguë et bouleversante de l’image visionnaire du symbolisme lourd de la compilation savante ? On trouve chez Isabelle Ferreira une eau salvatrice, un figuier stérile, une montagne sacrée, une tombe ouverte et vide : mais l’eau coule du robinet, le figuier vient du fleuriste, la montagne est un de ces tas de détritus miniers qu’on appelle dans le nord des terrils, et la tombe est creusée dans un Dunlopillo. Isabelle Ferreira n’invente pas ces formes bibliques, elle ne s’en sert pas non plus, elle les voit où personne d’autre qu’un ou une artiste ne pourrait les voir, dans un paysage industriel ruiné, dans une HLM délabrée, au fond d’un débarras : et l’on s’aperçoit soudain qu’elles sont là. On pense à l’Alexandre du Sacrifice de Tarkovski qui plante sur un rivage venté un arbre sec ( l’arbre fleurira après qu’une ambulance psychiatrique ait emporté le rêveur), à Giovanni Anselmo qui escalade l’Etna pour qu’au lever du soleil son ombre se prolonge à l’infini, à Beuys qui se jette tout habillé dans un marais pour conjurer le dessèchement du monde, mais on ne cesse pas d’être dans la banlieue de Lille ou de Saint-Etienne. Isabelle Ferreira a compris tôt que la grandeur des gestes dérisoires pouvait seule être opposée à l’indignité des gestes efficaces dont notre société ne cesse de se repaître : c’est l’honneur des écoles que d’accueillir des folies angéliques comme la sienne. Pour l’exposition d’Adrien Pasternak, Isabelle Ferreira proposera un dessin dont le titre sonne comme une prophétie, mais une prophétie faite par Monsieur Plume dans un recueil d’Henri Michaux : “ La troisième maison était déjà à l’envers quand il a décidé d’y entrer ”. Pourquoi trois, et qu’est-ce qu’une maison à l’envers ? On n’en saura évidemment rien : entre les trois âges de la vie, les trois voies de la sagesse et les trois assiettes de Boucle d’Or, l’artiste n’a sûrement pas choisi, et les seuls symboles qui comptent sont ceux qui demeurent indéchiffrables.

Didier Semin